Voici une question qu’il est possible de poser, même en l’absence d’un document nous permettant d’avancer une date précise. Nous savons qu’elle existait avant la Révolution, et qu’un marché se tenait tous les mardis sous les halles, mais nous disposons également d’une source, écrite, qui nous permet de supposer qu’elle est, peut-être, beaucoup plus ancienne.

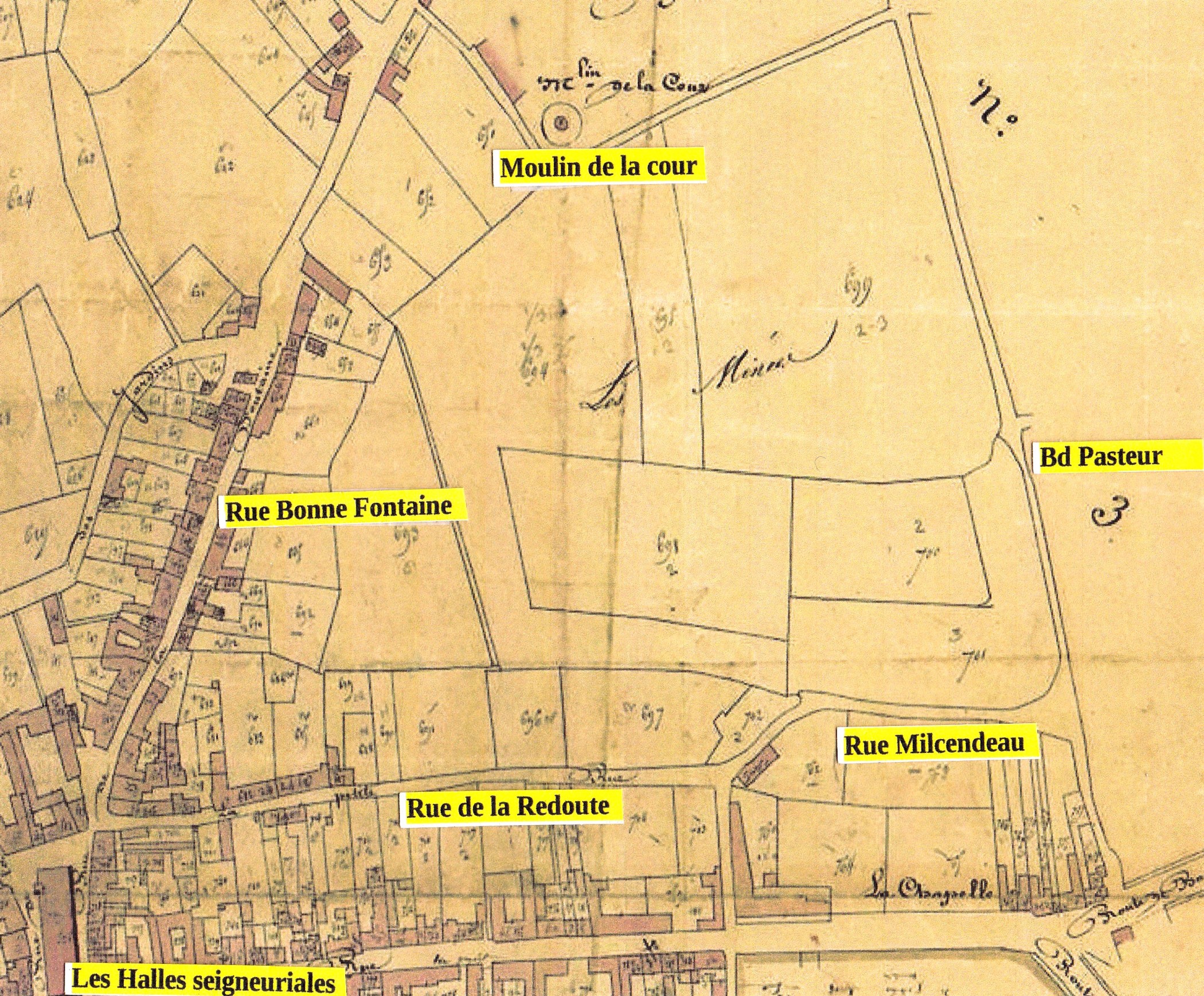

Cette source écrite n’évoque pas la foire proprement dite, mais le lieu : Les Minées. Il est en effet écrit dans le testament du farinier Jehan Lorent, qu’il « lègue au dit Laurent Martin, son cousin germain, la moitié d’un moulin chandelier, assis à la Minée, le jour de mon trépassement ». La Minée, c’est bien sûr les terres des Minées, figurant encore au cadastre de 1832, dont le chemin du Moulin de la Cour, où s’élevait le dit moulin de type chandelier, restait le principal accès. D’une superficie de 5 ha 57 a 90 ca ce lieu était donc déjà reconnu en 1413, date du testament, ce qui nous propulse au début du XVe siècle, neuf années après la naissance de Gilles de Rais, et dans les cinquante dernières années de la Guerre de Cent Ans, afin de prendre un point de repère.

Rappelons qu’un fief pouvait être une terre peuplée de paysans, mais il pouvait être constitué par des revenus tels que péages, marchés ou moulins.

Les Minées « dans le quartier Saint-Dominique, hors des fortifications de la ville, au Nord de la Redoute » précisait Michel Thomas, « accueillait la foire de septembre dont l’ampleur était telle qu’elle ne pouvait avoir lieu dans l’enceinte de la ville ».

Le moulin chandelier de la rue du Moulin de la Cour fut démoli en 1900. Son état devait être proche de celui-ci, photographié dans les mêmes années.

La minée, la mine et le minage

La minée, comme le minage sont deux termes que l’on retrouve fréquemment sur les cadastres Napoléoniens, et même sur les cartes actuelles. Rues ou places du Minage, rappellent, comme à La Rochelle, le lieu où se déroulait ce contrôle annuel effectué par le propriétaire du fief, fort de son Droit de Minage.

Minée est plus souvent attribué à un lieu, comme à Beauvoir-sur-Mer où La Minée longe l’étier de Sallertaine, au niveau du Grand Pont. Minée et Minage sont attachés tous deux à la même opération de contrôle, le minage, des contenants permettant de mesurer la minée, soit une mesure de grain. La mine, sur le même principe, désignait dans les régions charbonnières, la quantité de charbon octroyée à chaque mineur.

Les fêtes religieuses, les foires

Toutes les fêtes, y compris les anciennes fêtes païennes étaient transformées, avant la révolution, en fêtes religieuses. C’était encore plus évident depuis l’adoption par l’église du calendrier Grégorien (XIe siècle).

La foire de Challans était avant tout la fête de Notre Dame, donc, à l’origine une fête religieuse. Le 8 septembre, l’église fête la nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, le 12 le nom de Marie, et le 15 les douleurs de Marie.

La foire de septembre se tenait le premier mardi, le même jour que le marché hebdomadaire, qui suivait le 8 septembre. Elle durait deux jours, le lundi et le mardi. Elle était donc fluctuante mais elle devint fixe à la Révolution, lors du remplacement du calendrier Grégorien par le calendrier Républicain qui la fixa au 8 et 9 septembre. On put mesurer alors l’attachement à cette fête religieuse car les acheteurs et les vendeurs continuèrent à fêter la Nativité de Notre-Dame et à chômer cette journée du 8, désormais premier jour de foire. Tout se reportait donc sur la seconde journée, le 9, ce qui perturbait le bon déroulement de la foire car les deux jours de foire se cumulaient alors sur un seul. Il fallut attendre janvier 1807 et l’intervention du maire auprès du sous-préfet des Sables d’Olonne pour que l’on revienne à la date du premier mardi suivant la fête de la Nativité.

Les foires existaient-t-elles au XVe siècle ?

Soit, à la date du testament de notre farinier du Moulin de la Cour. Oui ! Si l’on parle des foires annuelles, ce qui est toujours le cas pour celle des Minées, la réponse est positive. Celles-ci se sont développées à partir du XIIe siècle. Donc, il y a 900 ans. C’est il y a 900 ans, que l’Ordre des Templiers fut créé, suivie de l’arrivée de cette communauté à Coudrie.

C’est à la renaissance économique du XIIe, la même période, que doit être rattachée la multiplication des foires et des marchés. La circulation accrue des hommes et des marchandises incitait à organiser des rencontres pour échanger les denrées. La Méditerranée, mieux contrôlée par les Occidentaux, permettait à l’Occident des échanges avec l’Orient. Byzance fournissait à l’Europe des produits de luxe (épices, tissus, produits artisanaux) qui s’échangeaient dans les foires des grandes villes. Les foires de Champagne, par exemple, devinrent des centres d’échanges et de commerce mondialement connus, permettant d’attirer les plus importants marchands d’Europe, des Flandres à l’Italie.

En Champagne, et plus généralement sur ce grand axe Nord-Sud d’échanges qui empruntait les voies navigables, seules capables de permettre les transports lourds et volumineux, chaque foire durait de trois à six semaines.

La foire de Beaucaire, en Languedoc, nommée également foire de la Sainte Marie-Madeleine, fondée en 1217 par Raymond VI de Toulouse, réunissait du 15 au 25 juillet, des marchands de Tunis, d’Alexandrie, de Syrie, de Constantinople, de Venise, de Gênes, de Barcelone et de tous les points du territoire. Elle conserva sont statut jusqu’à l’arrivée du chemin de fer.

Celle de Challans, ne durait que deux jours. Peut-on définir ce qu’elles avaient en commun ?

Scène de foire au Moyen-Âge à l’intérieur de la cité © BnF Gallica

L’association des foires et des fêtes des Saints était partout la règle, le calendrier liturgique étant le seul et unique repaire. La foire de Challans n’y échappait pas, celles de Champagne non plus. Fêtes des saints, mais aussi pèlerinages, toutes les célébrations qui réunissent les populations attirent les marchands, leurs commerces et parfois deviennent une foire.

Des exemples locaux

Le pèlerinage autour de Saint Symphorien, guérisseur de la goutte, avait lieu chaque mois d’août pendant deux siècles, à partir de 1601 à la chapelle Belle Croix à Challans, juste à côté des Minées. L’affluence nécessita la construction d’un hôspital pour accueillir les pèlerins, venus parfois de très loin et devant rester plusieurs jours sur place. Nul doute que ce rassemblement devait générer quelque commerce.

A Saint-Père-en-Retz, c’est le pèlerinage à la relique de la Sainte Croix, transférée en 1664 de la chapelle de Coudrie à celle de Bais, dépendance des Templiers puis des Hospitaliers, qui va réunir une foule de plus en plus importante puis se transformer en véritable foire.

Le pèlerinage de Fréligné, à Touvois, est également dédié, comme sa chapelle du XIIe et XIIIe siècle, à la Vierge Marie. On sollicitait, à sa « fontaine bouillonnante » la guérison des méningites et des paralysies. Lui aussi se déroulait et se déroule encore en septembre et se doublait d’une fête très attendue. Autour des années cinquante, les marchands affluèrent et un bal vint s’ajouter aux réjouissances recherchées par la jeunesse. Aucun droit de foire n’existait toutefois et les marchands avaient tout simplement repéré l’excellente aubaine d’une bonne recette, ce qui contribua à grossir le nombre de pèlerins.

L’église catholique n’assiste pas aux foires du Moyen-Âge en simple spectateur. Elle est présente dans l’économie des foires.

On connaissait la foire des Landes, soit la foire qui se déroulait sur le champ de foire du monastère des Landes de Beauchêne, sur le territoire du seigneur de La Garnache, proche de Sallertaine. Ce monastère de femmes avait été construit pour l’abbaye de Fontevrault, sous la conduite de Pierre II, du Vicomte de Thouars et de Robert d’Arbrissel, le fondateur de la communauté. La foire y existait depuis 1185 et se déroulait sur une superficie de quatre hectares. Sa date, le 20 juillet était aussi la date fixée pour payer une redevance annuelle. Le commerce y était « international » du fait de la présence des marins des pays nordiques au mouillage dans la Baye, l’actuelle Baie de Bourgneuf, venus charger le sel. Il fallait un mois pour charger un seul bateau et il y en avait plusieurs centaines. Ils vendaient à la foire de La Lande, les marchandises qu’ils avaient achetées lors des escales obligatoires sur ce long trajet maritime, qui menait de la Russie et des pays Scandinaves à l’Atlantique puis à la baie.

En quittant la Vendée et le Poitou, on trouve une fête de Notre Dame couplée à une foire, à Saint-Cannat, le premier week-end de septembre. La 550e édition a eu lieu en 2024. Elle existe depuis 1474. Ce privilège avait été accordé par le seigneur de ce village des Bouches du Rhône, le Roi René, duc d’Anjou et comte de Provence.

Contrairement à notre foire de Notre Dame, désormais des Minées, elle a gardé sa dimension spirituelle symbolisée par une messe et une procession.

Les foires, privilèges accordés dans sa banalité par le seigneur

A l’époque féodale, la concession du droit de foire entrait dans le cadre de la seigneurie banale ou châtelaine. Au XIIe, le seigneur d’un fief peut être un laïc ou un ecclésiastique. De même qu’un seigneur laïc peut décider de la création d’une église ou d’une chapelle, sans même dépendre de l’évêque, pour attirer des fidèles qui défricheront ses terres, un prélat, disposant d’un fief, peut aussi accorder un droit de foire lors d’une fête religieuse. Seigneurs et religieux ont droits de foire, comme ils ont droit de justice, ce qui était également le cas des Templiers sur leurs terres et sur leurs gens.

Le droit de marché est devenu un fief ordinaire que l’on vend, donne, engage, lègue, partage sans l’intervention de l’autorité royale. Comme ils le font dans maints autres domaines, le seigneur s’arrogent le droit de concéder des foires ou des marchés sur leurs propres terres et sur celles de leurs vassaux.

Challans et la Foire de Notre Dame

Challans dépendait de la seigneurie de Commequiers. La halle, alors située sur la place De Gaulle actuelle, était seigneuriale, comme semble-t-il le Moulin de la Cour ou le Four Banal situés à l’entrée de la rue qui en a conservé le nom. Ils le resteront jusqu’à la Révolution. Dans la nuit du 4 août 1789, le privilège de la banalité est aboli, mais toutefois rachetable. C’est probablement ce que s’empressa de faire le dernier baron de Commequiers et d’Apremont, Jean-Charles Leroux des Ridelières, armateur Nantais fort riche du commerce triangulaire. Dans le même temps, il se porta également acquéreur de plusieurs biens nationaux dont le monastère de la Lande, déserté depuis la Révolution. Après son décès, en 1792, c’est son fils, Monsieur Leroux de Commequiers qui en héritera. Celui-ci resta propriétaire de la halle et des bancs, jusqu’en 1859, date à laquelle la ville lui acheta pour 8000 francs. Jugée trop délabrée, les derniers travaux dataient de 1806, et surtout, faisant double emploi avec la Halle-Neuve du Quartier-Neuf, elle fut entièrement démontée.

Les Minées était aussi terre seigneuriale et là aussi, nous retrouvons Charles Leroux, propriétaire, au décès de son père. Ce n’est qu’en 1821 que le notaire royal, André Biochaud en deviendra l’acquéreur, alors que Charles Leroux de Commequiers décédera en 1832. Linné Biochaud, le fils d’André, notaire lui aussi, en héritera et connaîtra la toute dernière foire sur ce lieu, avant de léguer par son testament, l’ensemble de son héritage au Secours Mutuel.

Le droit de minage appartenait aux seigneurs de Commequiers, depuis le début de la féodalité. On sait que chaque seigneurie fixait elle-même la contenance de la minée et quelle variait d’un territoire à l’autre, d’un fief à l’autre. Ce privilège fut fort défendu, et l’uniformisation de ces mesures longtemps repoussée. C’est le seigneur qui organisait chaque année, le contrôle des ustensiles de mesure de la minée. Tout contenant nouveau ou ayant été modifié devait être présenté lors de l’opération de minage et dûment poinçonné. L’opération était assortie du prélèvement d’une taxe : le Droit de Minage.

Quel moment plus propice pour réaliser cette opération annuelle que la fête religieuse de la Notre Dame ? Quand et comment rassembler autant de monde ? La Notre Dame était donc couplée avec l’opération du minage, sur un lieu appartenant au seigneur qui prit le nom de « Les Minées ». Comme dans de très nombreux cas, l’évènement se transforma en foire et de Foire de Notre Dame, on passa progressivement à la Foire des Minées.

Au centre, Les Minées, où se déroulait en septembre, la Foire de Notre Dame

Alors, depuis quand existe-t-elle ? Assurément depuis fort longtemps pour avoir conservé aussi longtemps la dénomination de Foire des Minées. Depuis 600 ans, si l’on prend comme référence le Moulin de la Cour, assis à la minée. Depuis plus longtemps encore, si l’on se réfère au droit de minage du seigneur qui ne pouvait réunir ses sujets en dehors d’une fête religieuse. Peut-être est-elle aussi ancienne que la Foire de la Lande ? A-t-elle existé dès les débuts de la féodalité, ce système politique qui se développa à partir du XIe siècle et ne disparut qu’à la Révolution ? Les Templiers de Coudrie ont-ils connu la Foire de Notre Dame ? Ce n’est pas impossible mais, c’est une autre histoire !

Le Fief des Minées au XVIIIe, XIXe et XXe siècles

Jean-Charles LEROUX-DES-RIDELLIÈRES (autrefois calligraphié Desridellieres Leroulx [1718-1792]) baron de Commequiers et d’Apremont et Flore Victoire Michelle PRUDHOMME (1735-1795) propriétaires des Minées.

1792 Décès du dernier baron de Commequiers et d’Apremont.

1795 Décès de sa veuve.

Charles Leroux de Commequiers, l’héritier, est propriétaires des Minées et des Halles

1821 André Biochaud Notaire Royal propriétaire des Minées.

1832 Décès de Charles Leroux de Commequiers.

La veuve de Charles Leroux Anne Hyacinthe Alexandrine Charlotte De Broc habite toujours le château (Grand’rue) ou en reste la propriétaire.

1832 Le Cadastre Napoléonien indique« Les Minées. »

1846 Décès d’André Biochaud. Son fils et héritier Émile Léonidas Biochaud est notaire.

1848 dernière foire des Minées avant son transfert sur le Champ de Foire.

1849 (17 juin) Don de Linné Biochaud d’un terrain au lieu-dit le Guy pour creuser une douve (premier lavoir en plein air).

1855 (7 septembre) rédaction du testament de Émile Léonidas Biochaud au profit du Secours Mutuel de Challans.

1861 décès de Émile Léonidas Biochaud.

1862 (24 mai) Le Secours Mutuel accepte le legs et devient propriétaire de l’ensemble des biens, terres, fermes, maisons du notaire, dont la totalité des Minées.

1863 décès de Charles Leroux de Commequiers, (fils du premier) célibataire, propriétaire du « château » (Place de l’Europe).

Construction de l’Hospice Biochaud.

1863 à 1970, vente par l’hôpital des terrains et les fermes apportés par le legs.

Erick Croizé – 17/01/2025

Cet article est extrait des Cahiers du Noroît 2025 – revue de la Shenov.

Sources : Shenov ; « Le temps de foire » Jack Thomas Presses universitaires du Midi ; Illustrations : archives de la Vendée et BNF Gallica.

Remerciements à Daniel Garriou (Fréligné).

© La Maison de l’Histoire Challans – 25 novembre 2025