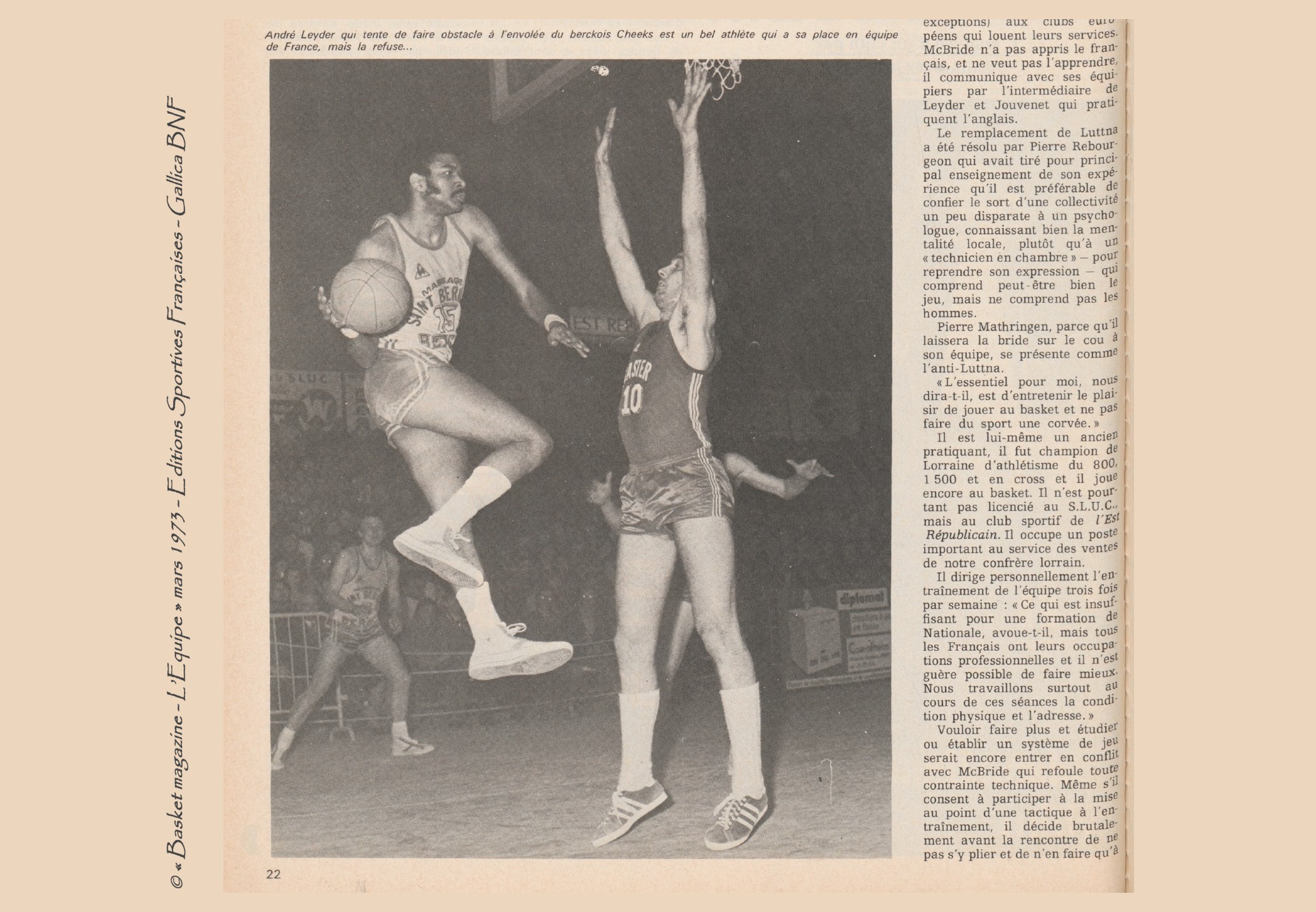

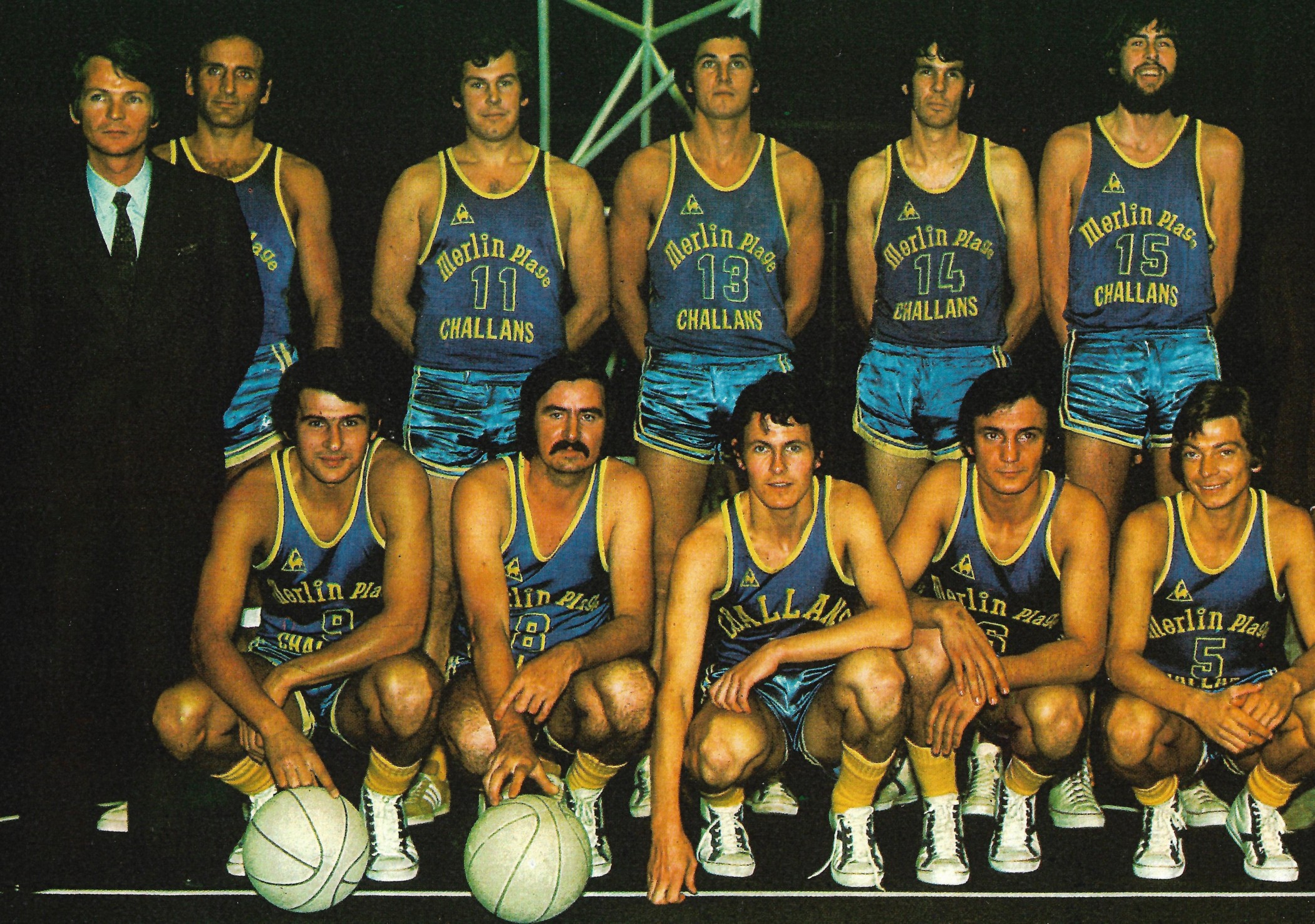

« Monsieur Hollywood, » ce fut dans les années 1970, le surnom que m’attribua Bob Cheeks, un joueur de basket américain qui, après deux saisons à Berck, continuait son périple sur le vieux continent, à l’E.S.M. Challans.

« Hollywood, » parce qu’à la fin de l’année 1972, j’avais investi, pour mon travail d’animation, dans du matériel de prise de vue en vidéo. C’est la rencontre de Jean Drouin qui est à l’origine de cette démarche. Possédant un pied à terre à Apremont, ce personnage à la forte carrure travaillait dans le cinéma comme régisseur général. Il était à Challans pour le futur et dernier film que tourna Jean-Pierre Melville : Un Flic. Son métier s’attachait à repérer en amont les lieux de prises de tournage, d’organiser la logistique, et de prendre tous les contacts nécessaires. C’est Jean Drouin qui, en fonction du script , avait proposé le remblai de Saint-Jean-de-Monts, la gare de Challans et son autorail Picasso, ainsi que les figurants qui jouaient les banquiers ou les voyageurs.

Après le tournage, qui avait débuté en 1971 pour s’achever l’année suivante, Jean Drouin décida de rester à Challans et repris alors le fond du Café Le Central, place Aristide Briand. C’est lui qui m’orienta vers les professionnels qui pouvaient proposer cet équipement. La vidéo n’avait pas touché le grand public et le caméscope était encore sur la table des dessinateurs. C’est à Paris, dans le XIXe arrondissement, que je dus me rendre pour m’initier et acheter ce matériel qui, même professionnel, restait fort capricieux.

Composé d’une caméra reliée à un magnétoscope portable de 12 kilos, il enregistrait le son et l’image sur des bandes magnétiques d’un pouce de large et d’une durée maximale de trente minutes. Les batteries, au nombre de deux, n’offraient que le même temps d’utilisation d’où la nécessité d’utiliser un transformateur, lourd également, pour se brancher sur le secteur. Pour assurer la capture d’un match de basket, il était nécessaire de changer de bande magnétique à la mi-temps, tout en prenant soin de stopper la prise de vue à chaque arrêt de jeu pour être certain de mettre en boîte la totalité du match. Bien entendu, c’était du noir et blanc, et pour diffuser les images, le lundi matin à Vrignaud, il était nécessaire de s’équiper d’un écran de télévision, compatible avec ce matériel.

Le tout premier film réalisé avec ce matériel, et la collaboration de Jean Fradin, fut consacré au travail du peintre Gaston Planet, et ce n’est que deux années plus tard que je proposai à Benjamin Cacaud, président de l’E.S.M. de capter les matchs de l’équipe première. Serge Kalember, l’entraîneur, fut tout de suite preneur, à condition que j’assure également les matchs joués à l’extérieur.

Me voici donc embarqué avec l’équipe, qui, pendant deux saisons m’a fait voyager à Lyon – Villeurbanne – Vichy – Roanne – Tour – Le Mans – Caen – Berck – Orthez – Nilvange – Graffenstaden – Metz ou Denain.

De tous ces déplacements, des joueurs et dirigeants de l’époque, j’ai gardé d’excellents souvenirs. Ils étaient émaillés d’anecdotes inconnues du public de la salle Vrignaud. C’est pourquoi, lisant les affiches de la nouvelle saison qui me rappellent cette aventure, je propose de les coucher sur le papier.

Une dizaine de chroniques suivront, que Didier Le Bornec se chargera d’illustrer. Ces anecdotes ont cinquante ans et il est temps de les transmettre, tant qu’elles sont encore bien présentes dans la mémoire de Monsieur Hollywood.

Prochain épisode : Le Général Moustache

© La Maison de l’Histoire, 03 octobre 2025 – article Erick CROIZÉ ; recherche des illustrations et légendes Didier LE BORNEC