En 2021, Laurent Morival publiait cet article dans les Cahiers du Noroît de la Shenov…

Au début de l’année 2016, à l’approche du centenaire de l’armistice de la première guerre mondiale, la municipalité de Saint-Urbain fait déplacer le monument aux morts (1). Du cimetière, il est transféré, pour plus de visibilité, en bordure de la voie publique. La croix est enlevée et remplacée par un coq gaulois, symbole de « la nation victorieuse, » (2) symbole que l’on retrouve sur quinze autres monuments de la première guerre mondiale en Vendée (3). D’un monument religieux, il devient un monument laïc (4).

En avril 2019, le conseil municipal décide de réaménager le carré militaire dans le cimetière. Au début de l’année 2020, en creusant à l’emplacement du monument, un employé communal découvre un coffre en bois (5).

Dans celui-ci, il est trouvé :

• Une aiguille, un chapelet, des médailles religieuses, dont une médaille du Sacré-Cœur de Jésus et une médaille commémorative datée de 1910, en souvenir de la canonisation de Charles Borromée prélat italien du XVIe siècle canonisé en 1610.

• Un carafon dans lequel a été placée une feuille de papier enroulée, laissant deviner des marques d’écriture et une croix notée à l’encre.

• Des morceaux de tissus en drap de laine.

Cette découverte peu commune n’a pu être expliquée tout de suite. Pour la comprendre, nous nous sommes intéressés à l’histoire du monument et à l’abbé Charles Grelier, curé temporaire de Saint-Urbain pendant l’absence du curé mobilisé René Caille (mars 1915 – novembre 1918). Nous n’allons pas reprendre la biographie de l’abbé qui est un passionné du marais. Nous renvoyons le lecteur au travail effectué et publié par Marina Bossard (6).

Un monument « à La mémoire des morts pendant La Guerre de 1870-71, et pendant La Guerre actuelle »

Le monument de Saint-Urbain est construit en juin 1917 (7). Il a été voulu par l’abbé Charles Grelier et financé par des donateurs privés dès 1916 dont Arthur Léon des Ormeaux, propriétaire du château de La Bonnetière à Saint-Urbain, qui a offert la croix (8). Il est édifié avant la loi des commémorations des « Morts pour la France » du 25 octobre 1919.

La paroisse de Saint-Urbain devance la commune avec un monument religieux comme c’est aussi le cas dans d’autres communes comme aux Sables d’Olonne dès 1916 dans l’église Saint-Michel (9).

La première pierre du monument posée dans le cimetière de Saint-Urbain est bénite par l’abbé Charles Grelier, le 15 août 1917 lors de la fête de l’Assomption. Elle est posée par trois soldats blessés dont Jean-Louis Tessier, organiste de l’église, ex-sergent au 64e régiment d’infanterie, blessé à la bataille de la Marne (5-12 septembre 1914). La bénédiction se fait en présence « d’environ 400 fidèles de la paroisse de Saint-Urbain, et d’un grand nombre de soldats, » selon l’abbé Grelier.

Parmi l’assistance, on relève par exemple Louis Daniau adjoint, représentant de Jean Bernard maire mobilisé ; Pierre Barreteau, Président du Conseil curial (10) et de Gildas Grelier, père de Charles et maire de Challans (11). Le matin avant la grande messe, la croix du monument est portée de la cure à l’église par 5 hommes, oncles ou frères de soldats tués et les cordons du brancard sont tenus par 6 soldats en uniforme.

La bénédiction du monument élevé « à la mémoire des Soldats de la commune morts pendant la Guerre de 1870-71, et pendant la Guerre actuelle, » (12) a lieu le 9 septembre 1917. Plus aucun soldat de 1870 n’est vivant à Saint-Urbain.

Le souvenir des anciens de 1870-1871

Deux questions se posent : comment expliquer que le monument paroissial soit devenu un monument communal ? Comment expliquer que les morts de 1870 soient si rapidement oubliés ?

Après la première guerre mondiale, la commune de Saint-Urbain ne construira pas d’autre monument. Celui de 1917 va devenir le seul monument de la commune. À l’été 1919, le conseil municipal décide que le terrain sur lequel est construit l’édifice devienne une concession à perpétuité.

Dans cette décision, on peut aussi lire qu’il s’agit d’un « monument à la mémoire des soldats de Saint-Urbain, morts pour la patrie de 1914 à 1918, » (13). À l’été 1924, la municipalité convient de l’achat pour 600 francs de plaques de marbre portant le nom des 27 militaires de la commune « morts au champ d’honneur » (14). Selon toute vraisemblance, la commune n’a pas voulu construire un autre monument qui aurait fait concurrence au monument paroissial. De plus, une nouvelle construction aurait occasionné beaucoup de dépenses.

En effet, comme la construction d’un monument aux morts « coûte cher, même en privilégiant les compétences locales, » (15).

À titre d’exemple, le coût moyen d’un monument s’élève à 9 000 francs. Les communes qui construisent un monument aux morts doivent combiner les souscriptions publiques et privées et recourir à l’emprunt (16). Saint-Urbain a fait un choix raisonné mais dans un moment de deuil national, les morts de la défaite de 1870-1871 contre la Prusse et ses alliés allemands sont vite oubliés.

Pourtant en 1870-1871, Saint-Urbain, comme toutes les communes de Vendée, a eu des victimes mortes aux combats ou de maladies.

On dénombre provisoirement 11 morts sur la commune pour la guerre de 1870-1871, dont 8 gardes mobiles majoritairement affectés au 4e bataillon de garde nationale mobile de la Vendée des Sables d’Olonne. Ils sont ensuite intégrés au 36e régiment des mobiles et ils participent à la défense de Paris (17).

Ces gardes mobiles, créés par la loi Niel du 1er février 1868, sont des hommes qui lors du conseil de révision ont « tiré un bon numéro ». Ils n’ont pas été incorporés dans l’armée active contrairement à ceux qui ont « tiré un mauvais numéro. »

Mais avec la guerre déclarée par la France le 19 juillet 1870, ils ont été incorporés après la loi 12 août 1870 qui étend la mobilisation à tous les hommes de 25 à 35 ans, célibataires ou veufs sans enfants.

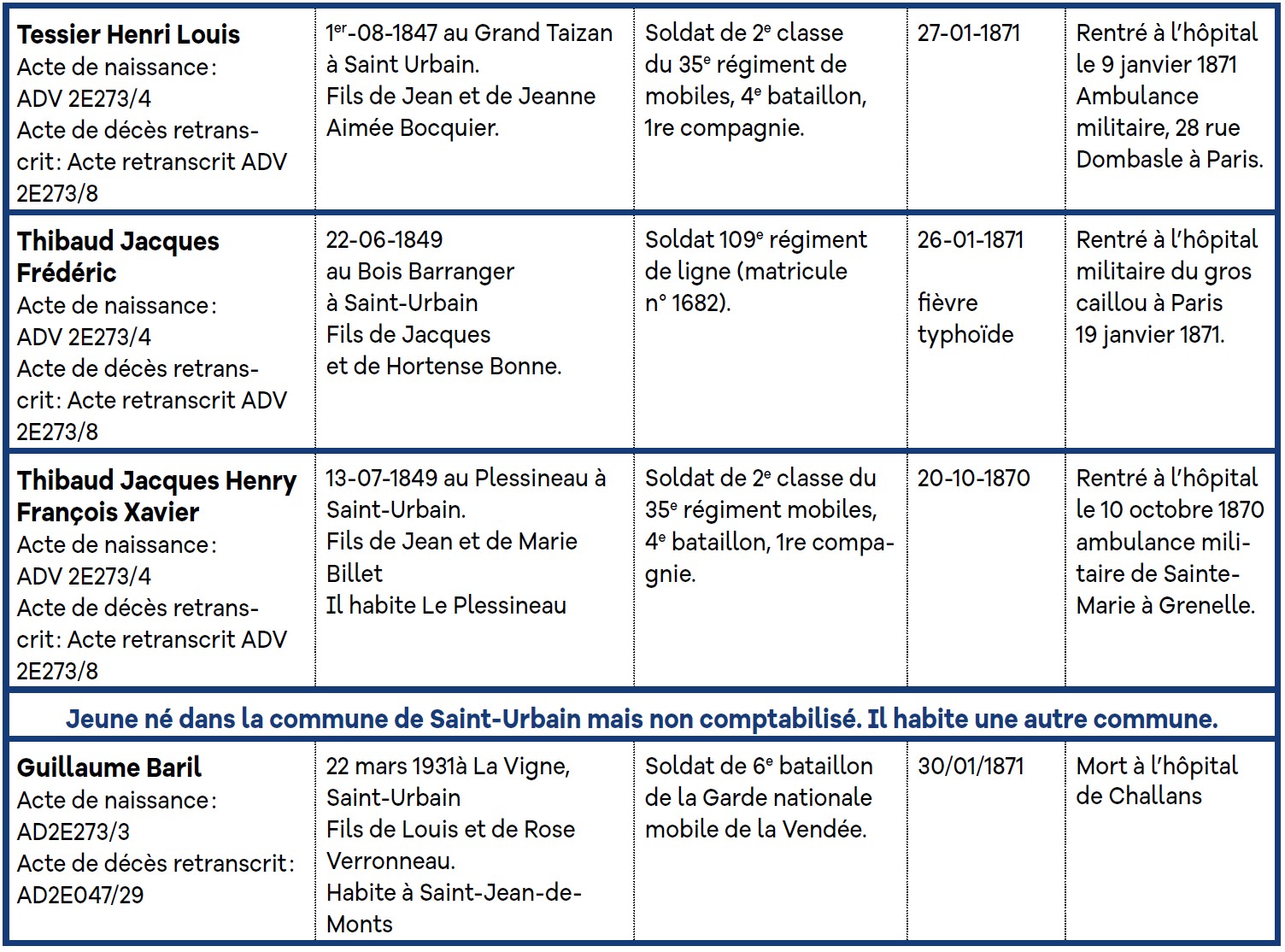

L’abbé Grelier a noté le nom de ces hommes dans ses carnets. Le tableau qui suit est encore provisoire. Des oublis sont possibles. Les informations de l’abbé sont complétées par des renseignements contenus dans les registres d’états civils.

Henri Benet de Montcarville mort pour la France

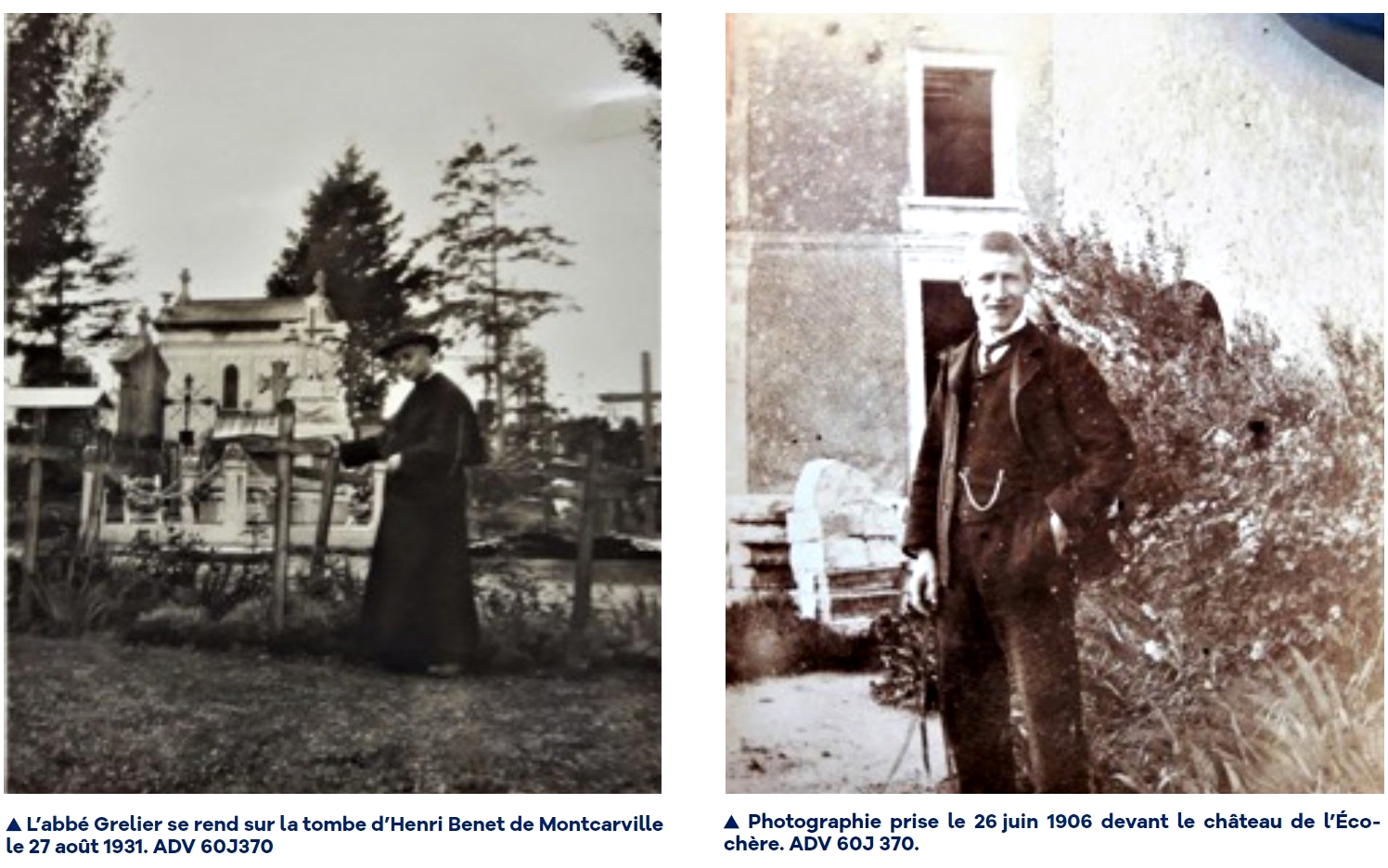

L’étude des archives de l’abbé Grelier permet d’affirmer que les objets trouvés sous le monument appartiennent à Henri Adolphe Édouard Benet de Montcarville né le 20 novembre 1887 à Saint-Nazaire (18), d’une famille monarchiste dont le père commandant au 64e régiment d’infanterie est, comme d’ailleurs Henri, membre de la section nantaise de l’Action française (19).

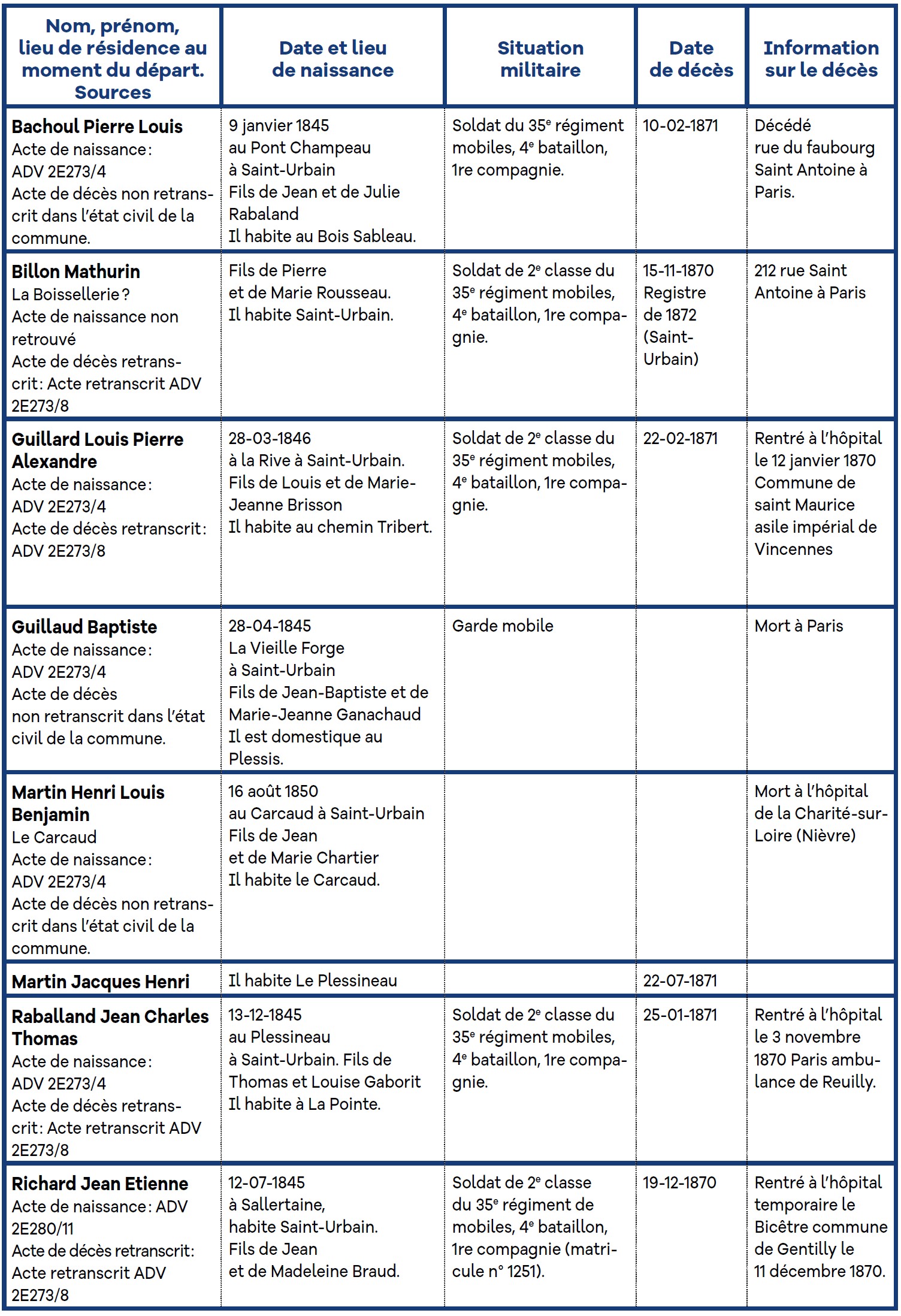

À de nombreuses reprises, l’abbé écrit, signe des notes et lettres qui attestent du dépôt de ces effets sous le monument (20). Ainsi, dans celle du 12 octobre 1927, il écrit que :

« La tunique de mon bien cher et héroïque ami a été enfermée dans un coffre déposé dans les fondations du monument des soldats de la guerre de 1914-1918, au cimetière de Saint-Urbain. Le 30 juin 1917, à l’issue de la messe, la tunique fut mise par moi-même, dans le coffre, et le coffre descendu dans les fondations, » (21).

Henri n’a jamais habité Saint-Urbain. Il a vécu au château de L’Écochère à Saint-Géréon aujourd’hui sur la commune nouvelle d’Ancenis-Saint-Géréon. Il a fait ses études secondaires à l’Institution Saint-Joseph d’Ancenis fondée en 1543. Ensuite, il a étudié à la faculté de médecine de Nantes avant d’être interne à l’hôpital de Saint-Nazaire, ville dans laquelle il réside. La correspondance entre les deux jeunes hommes montre l’amitié partagée. Ils ont en commun des convictions sociales, religieuses mais aussi le goût de la connaissance et particulièrement celles de l’archéologie et de l’histoire. Henri participe notamment avec l’abbé Grelier aux travaux de fouilles archéologique de l’église de Sallertaine. Après avoir obtenu un sursis d’arrivée à son corps pour effectuer son service militaire, il est incorporé au 51e régiment d’artillerie à partir du 5 octobre 1910. Le 25 septembre 1911, il passe dans la disponibilité de l’armée active. Le 10 octobre, il est nommé médecin auxiliaire. Le 24 février 1914, il passe au 116e régiment d’infanterie de ligne par décision du directeur du service de santé. Lors de la mobilisation générale le 1er août 1914, il est rappelé à l’activité comme médecin auxiliaire au 116e Régiment d’Infanterie. Il quitte Saint-Nazaire pour rejoindre son corps le 3 octobre (22). Le 29 mars 1915, il est mortellement blessé à Thiepval dans la Somme « tandis qu’il allait porter secours à un blessé dans les tranchées de première ligne très exposées, » (23). Transporté à l’hôpital de Warloy-Baillon (ambulance 7), il y décède le lendemain. Il est inhumé au carré militaire du cimetière communal de Warloy-Baillon (tombe n°113) et il reçoit à titre posthume la médaille militaire et la croix de guerre avec palme (24). Dès l’annonce de sa mort, l’abbé Grelier ne cesse de réconforter la famille. Le 17 mai, à Saint-urbain, il organise une célébration pour son défunt ami (25). Il émet très rapidement le souhait de placer provisoirement des effets personnels de son ami sous le monument (26). Il correspond pendant près de deux années avec les parents et amis de la famille pour se décider. En effet, le vœu de l’abbé Grelier est de ne pas laisser la tunique à Saint-Urbain « où nulle inscription n’indique sa présence. » Il a envisagé de la retirer des fondations du monument pour la transférer à Challans dans « un monument digne de [son] ami et de ses vertus, » (27).En fin de compte, pour on ne sait quelle raison, la tunique est restée à sa place ainsi que le carafon, qui vraisemblablement contient le texte qui suit.

Par contre, un autre souvenir a été confié par l’abbé Grelier et les proches d’Henri en 1941 à l’Institution Saint-Joseph d’Ancenis. Il s’agit d’un cadre ovale de style Louis XVI contenant un portrait d’Henri, ses décorations et des inscriptions « relatant son héroïsme, » (28). Aujourd’hui, ce cadre est localisé mais il n’est pas encore retrouvé. Cela ne saurait tarder.

L’histoire du monument aux morts de Saint-Urbain n’est pas seulement liée à la première guerre mondiale. Il est important de redire qu’il a aussi été érigé « à la mémoire des morts pendant la Guerre de 1870-71 ». La mémoire des Vétérans de 1870-1871 n’est pas oubliée par leur communauté. Mais, elle l’a été dès le lendemain de l’armistice de 1918. Aujourd’hui le déplacement du monument et l’envie de connaître son histoire, permettent de réactiver cette mémoire de ceux qui sont morts pour la patrie. Elle est conservée et transmise. Elle donne un sens au rôle joué par les associations mémorielles comme le Souvenir français et à sa devise : « À nous le souvenir, à eux l’immortalité ».

L’histoire du mystérieux coffre est désormais résolue. Mais au-delà de l’aspect anecdotique de l’événement, les écrits de l’abbé Grelier montrent l’amitié entre deux jeunes hommes qui partagent les mêmes convictions sociales, religieuses et peut-être politiques. La correspondance rend aussi compte de l’implication d’une famille monarchiste, membre de l’Action française dans la défense de la France pendant la première guerre mondiale. Le courage physique et l’engagement pour la France sont mis en avant.

Laurent MORIVAL

Notes

1. Bulletin communal de Saint-Urbain, janvier 2017, 55 pages, p. 37. ADV BIB PC 400/5.

2. Les Emblèmes de la République, Bernard Richard, CNRS Éditions, 2012, rééd. Biblis 2015, 441 pages, Cité in Les monuments aux morts de la guerre 1914-1918 en Vendée – La mémoire des pierres, Florence Regourd, Éditions du CVRH, 2018, 258 P., p. 82.

3. Les monuments aux morts…, Florence Regourd, op. cit., p. 82.

4. L’article 28 de la loi de Séparation des Église et de l’État du 9 décembre 1905 a été appliqué même si l’arrêt du Conseil d’État du 4 juillet 1924 « reconnaissant le caractère funéraire des monuments en place publique » permet l’apposition de signes religieux. Cet arrêt contredit l’article 28 de la loi de Séparation qui stipule qu’« il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »

5. Ouest-France, 22 avril 2020 ; Le Courier Vendéen, 27 mai 2020.

6. Le legs de l’abbé Grelier à l’histoire, Marina Bossard. Conférence-débat, Société d’Histoire et d’Etudes du Nord-Ouest Vendée, 31 mars 2018, Challans. « Retour aux sources : présentation du fonds Grelier », Marina Bossard, Société d’Histoire et d’Étude du Nord-Ouest Vendée, 2018, pp. 163-176. L’inventaire du Fonds Grelier aux archives départementales de la Vendée, effectué par Marina Bossard, permet de mettre en avant les points importants de ces archives familiales et personnelles. Elles montrent l’ancienneté de cette famille dans la « Vendée maraîchine » et son implication dans la vie locale. Les travaux de l’abbé Grelier constituent la plus grande part de ce fonds d’archives. Ils portent sur trois thèmes principaux : clergé vendéen, hagiographie, Challans et sa région.

7. Voir pour cette partie : « Les traces souvent oubliées de la guerre de 1870-1871 en Vendée », Laurent Morival, Recherches vendéennes, janvier 2021, n° 25, pp. 343-378.

8. Il est né le 16 janvier 1850 à Rennes et il est décédé le 26 décembre 1925 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Capitaine d’infanterie, diplômé de l’École Spéciale Militaire de St-Cyr (1868-70). Saint-Gilles-Croix-de-Vie LE MAG, Bulletin municipal d’information trimestriel, n° 16, printemps 2018, 28 P., p. 23. Extrait du registre de délibération de la commune, le 2 mars 1919. Saint-Gilles-Croix-de-Vie ADV AC 75/7.

9. Se souvenir et honorer les disparus vendéens (1919-1930), Laurent Morival. In La Vendée de la Grande Guerre à la paix, Éric Necker (sous la dir. de). : [exposition présentée à l’historial de la Vendée, 7 novembre 2018-10 février 2019] / [réalisées par la Conservation départementale des musées de la Vendée]. Gand, Editions Snoeck ; [La Roche-sur-Yon] : Conseil départemental de la Vendée, 2018. – 191 P., pp. 132-137, p. 136.

10. Assemblée chargée d’administrer les biens paroissiaux.

11. Note de l’abbé Charles Grelier, signée de quelques témoins dont Pierre Barreteau. ADV 60 J 369.

12. Invitation de Charles Grelier (curé temporaire de Saint-Urbain) et de Louis Daniau adjoint, le 1er septembre 1917. ADV 60J369.

13. Délibérations municipales. Acte n° 280, 1919. AC 273/4 – février 1902-1938.

14.Délibérations municipales. Acte n° 326, 1924. AC 273/4 – février 1902-1938. Voir pour information les documents préparatoires au Livre d’Or de la commune. AN Pierrefitte-sur-Seine 19860711/537 Ancienne cote [F/9/4437] SAINT-URBAIN Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l’élaboration de la liste.

15. Les monuments aux morts de la guerre de 1914-1918 en Vendée, Florence Regourd, In La Vendée de la Grande Guerre à la paix, Éric Necker (sous la dir. de). op. cit., pp. 152-159, p. 154.

16. Ibid.

17. Les Vendéens dans la guerre de 1870, Gilles Cesbron, éditions d’Orbestier, 199 P., p. 45, Le Château d’Olonne (85), 2010.

18. Tableau d’Honneur, morts pour la France – Guerre de 1914-1918, Publications LA FARE (55, Chaussée d’Antin, Paris 9e), 1921-1099 P., p. 91 ; Alcan et Lisbonne, Asselin et Houzeau, J.-B. Baillière et Fils, G. Doin, Masson et Cie, Poinat. Aux médecins morts pour la Patrie (1914-1918) ; hommage au corps médical français, Paris, 1922, 446 P., p. 168 ; J. O. 6 mai 1915.

19. Henri est le fils de Marie Joseph Edmond Benet de Montcarville né le 24 juillet 1856 à Tours, décédé le 4 octobre 1921 et d’Aimée Georgine Herbin. AN Dossier de la Légion d’honneur : LH/177/110. David Bensoussan, L’Action française en Bretagne, entre renouveau et enterrement du royalisme, in Michel Leymarie et Jacques Prévotat. L’Action française : culture, société, politique. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2008, 434 P., pp. 311-323. Web.

20. Par exemple :

– Note signée et datée du 12 octobre 1927. ADV 60J370

– Une lettre au Supérieur de l’Institution Saint Joseph datée du 9 octobre 1941. ADV 60J370

– Note signée et daté du 9 juin 1953. ADV 60J370 Des morceaux de cette tunique sont aussi conservés aux archives. ADV 60J370.

21. Note signée et datée du 12 octobre 1927. ADV 60J370.

22. AD Loire-Atlantique1R 1193.

23. Tableau d’Honneur, morts pour la France – Guerre de 1914-1918, op. cit., p. 91.

24. Ibid.

25. Journal d’Ancenis, 30 mai 1915. ADV 60J370.

26. Note dans un cahier ADV 60J369. Note signée et datée du 12 octobre 1927 ; lettre au Supérieur de l’Institution Saint-Joseph datée du 9 octobre 1941. ADV 60J370.

27. Note signée et datée du 12 octobre 1927. ADV 60J370.

28. Article 1 des statuts du Souvenir français, du 11 septembre 2008.

© Laurent MORIVAL – Les Cahiers du Noroît 2021 – Shenov