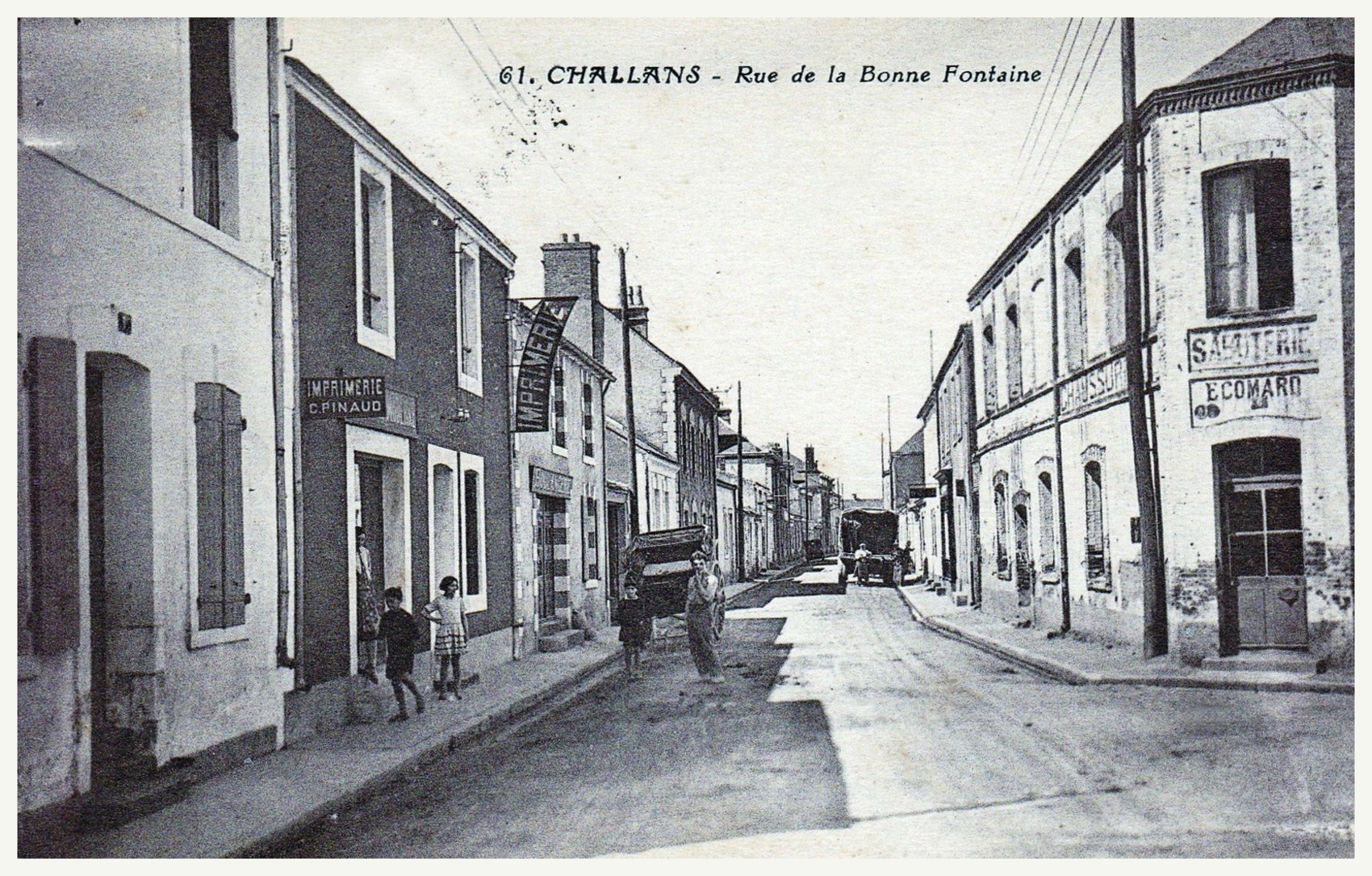

Nous sommes en 1934. Le sabotier Ecomard, à l’angle de la rue Bonne Fontaine et Molière va bientôt céder son emplacement à une épicerie. Celle-ci, sous l’enseigne du CAÏFA, va compléter l’offre commerciale du quartier. En face, rue Molière, il y a la boucherie Jules Fébvre, côté pair, de la rue Fontaine, l’imprimerie Constant Pinaud, hors champ, la bourrellerie Abel Barillon. Toujours sur le même trottoir, le boulanger Henri Groussin, les meubles Pierre Pérocheau et la maison du journaliste Auguste Barrau. Côté impair, la Caisse d’épargne, la charcuterie Marie Duverger, juste avant la Teinturerie Bonnin, dont on aperçoit la vitrine.

C’est dans ce commerce-atelier que je suis né, un tiers de l’ensemble étant consacré à l’habitation, et tout le reste au commerce. Repasseuses, apprêteuses, réceptionnistes, plus de dix personnes y travaillaient et les clients, les jours de foire tambourinaient à la porte des sept heures du matin, pour se débarrasser des vêtements qu’ils apportaient à nettoyer, avant d’aller au marché. Les propriétaires avaient changé, mais les commerces étaient les mêmes.

Le Caïfa était une franchise créée à la fin du XIXe, très implantée dans les petits bourgs ruraux, ce qu’était encore Challans en 1951. Plus de 400 succursales existaient déjà avant la Seconde Guerre Mondiale et elles livraient à domicile. Les livreurs deviennent aussi populaires que le facteur, portent un uniforme, et remplaceront bientôt l’âne et la charrette par un vélo avec remorque. Le « Planteur de Caïfa », telle était l’origine du nom, fidélisait sa clientèle avec des timbres que la ménagère collait méticuleusement sur un livret d’épargne qu’elle échangeait, une fois rempli, contre des objets bon marché.

J’ai connu le Caïfa lors de la seconde gérance, tenue par Madame Marceteau. Cette belle épicerie n’avait plus rien à voir avec le bâtiment du sabotier. Le matin, un agriculteur descendait des Ecobuts pour déposer à la porte deux grands bidons de lait. L’épicière, plongeait sa mesure dans ce liquide encore chaud pour le verser dans le bidon de chaque cliente. Les étagères étaient garnies de boîtes en fer ou en carton, de bouteilles, et sur l’immense comptoir, trônait une énorme machine à râper le fromage suivie d’une machine à moudre le café. Les deux fonctionnaient avec une manivelle. Fruits, légumes, la production était locale.

J’avais vite repéré que la boîte de lessive Bonux était à droite, en entrant dans le magasin. Une fois ouverte à la maison, je trouvait la senteur agréable et j’y plongeait la main pour retirer le petit « cadeau Bonux ». Un jouet minuscule dont la réalisation avait été rendue possible en 1960, par le développement de la plasturgie.

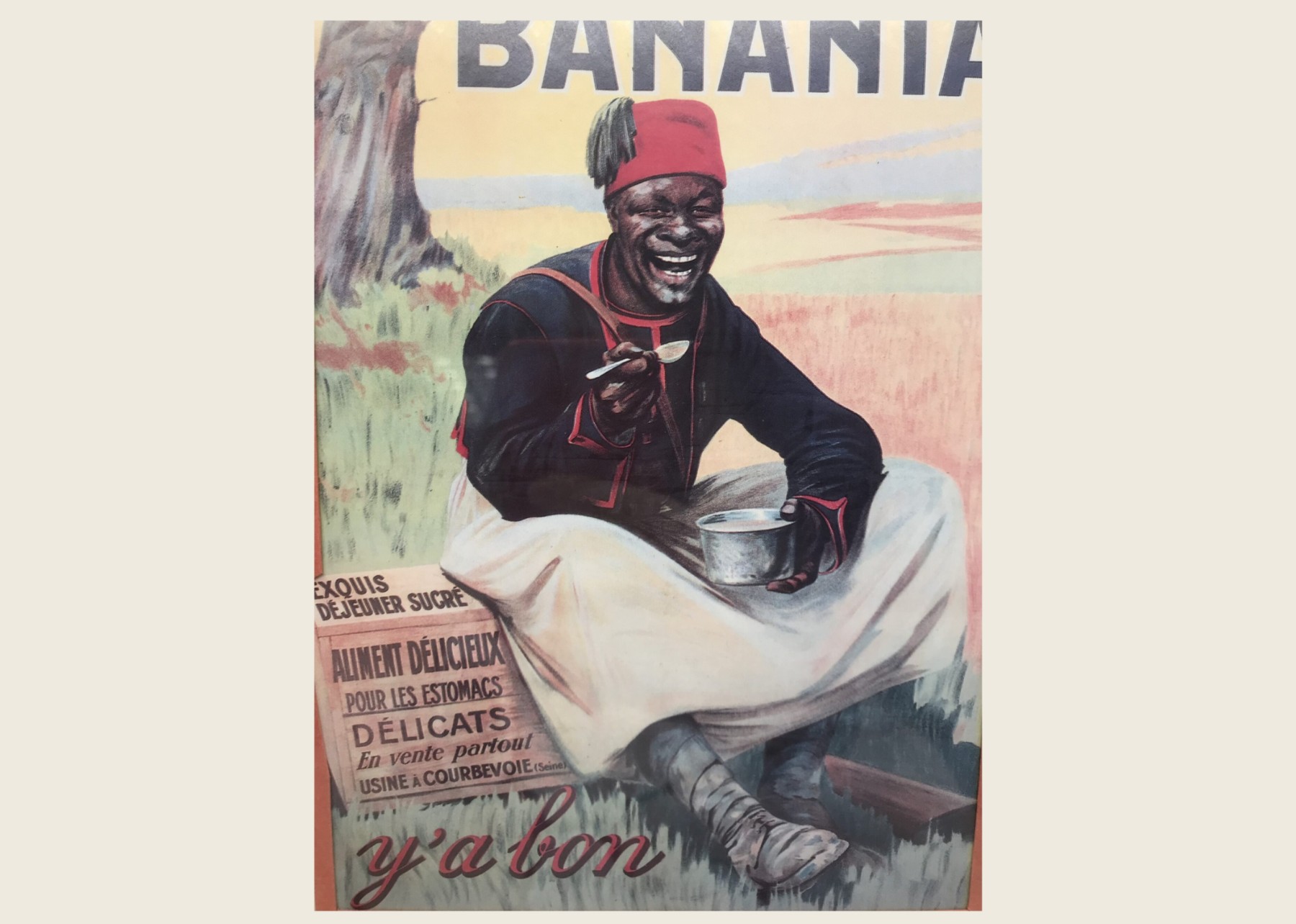

L’objet de cette chronique porte toutefois sur un autre produit : le cacao Banania. Et cette fois-ci, mon attention se porte sur un cadeau de la célèbre boite en carton à la délicieuse poudre alléchante. Transformée en boisson ou étalée sur une tartine beurrée, à boire ou à croquer, ce délicieux goûté vous dessinait des moustaches et selon sa gloutonnerie du gourmand, la poudre de chocolat vous rentrait dans les narines où s’étalait sur la toile cirée de la table de cuisine, ce qui provoquait les rires des gamins attablés.

C’est à l’occasion de la Grand Guerre que Banania va prendre comme symbole un tirailleur sénégalais, alors que l’on expédie quatorze wagons remplis de cette poudre chocolatée sur le front, pour donner force et vigueur aux soldats. Ceux qui prétendent qu’il n’y avait que du vin ont donc tort !

Cette délicieuse boisson, faite de farine de banane, de cacao, de céréales pilées et de sucre aurait été découverte vers 1906, au Nicaragua, par le journaliste Pierre-François Lardet.

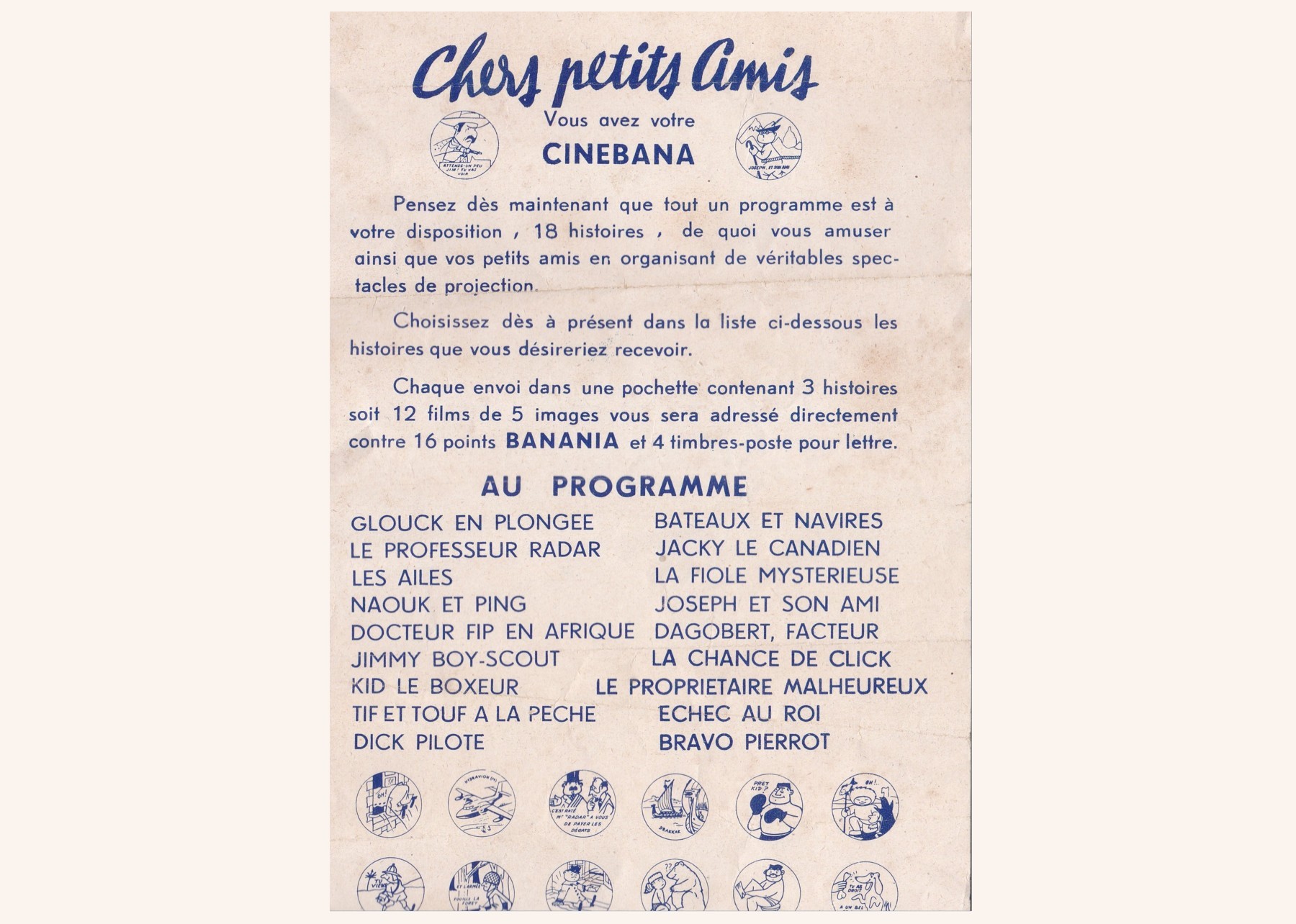

A la fin des années 50, Banania propose un cadeau à ses jeunes consommateurs. J’en faisais partie. Nous achetions alors le Banania, comme la lessive Bonux, à l’épicerie de « Madame Caïfa ».

Après avoir collectionner la quantité de points nécessaires en achetant les boites de poudre de chocolat, il fallait écrire à Courbevoie, au siège de l’entreprise, et en échange, on recevait, sous enveloppe, un « Cinébana » accompagné de trois histoires.

Le Cinébana répliquait la célèbre lanterne magique, très répandue au XIXe, mais inventée dès le XVIIe

La lanterne magique permettait de projeter des images peintes sur des plaques de verre à travers un objectif. On utilisait une chandelle, une lampe à huile, plus tard, une ampoule. Les premières projections terrorisèrent les spectateurs, telle une apparition, car les personnages projetés pouvaient être gigantesques. Puis la lanterne les fascina.

Chez mes grand-parents, place De Gaulle, il y avait dans la « chambre rose », une lanterne magique. L’appareil ressemblait un peu au scaphandre de Tintin, dans « Le secret de la Licorne » où encore chez Jules Verne, à celui du Capitaine Nemo de « Vingt-mille lieues sous les mers ».

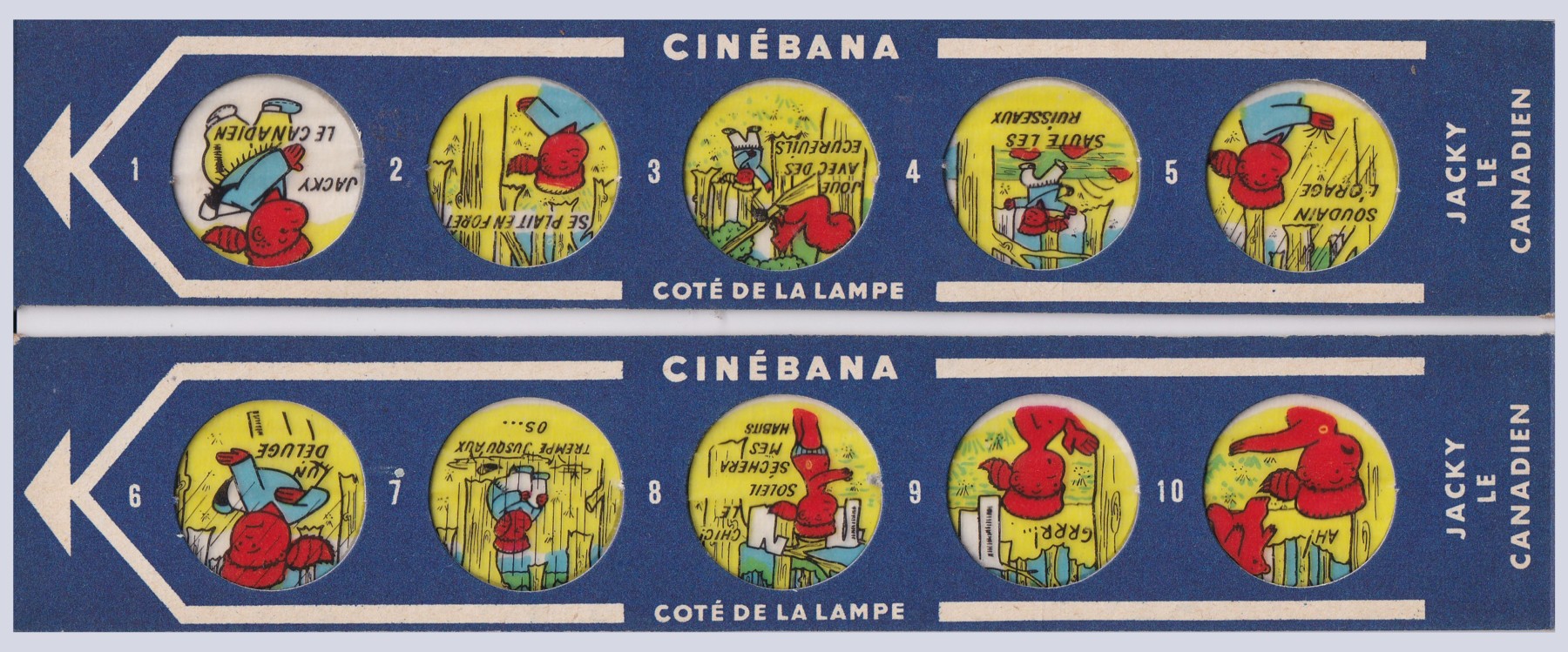

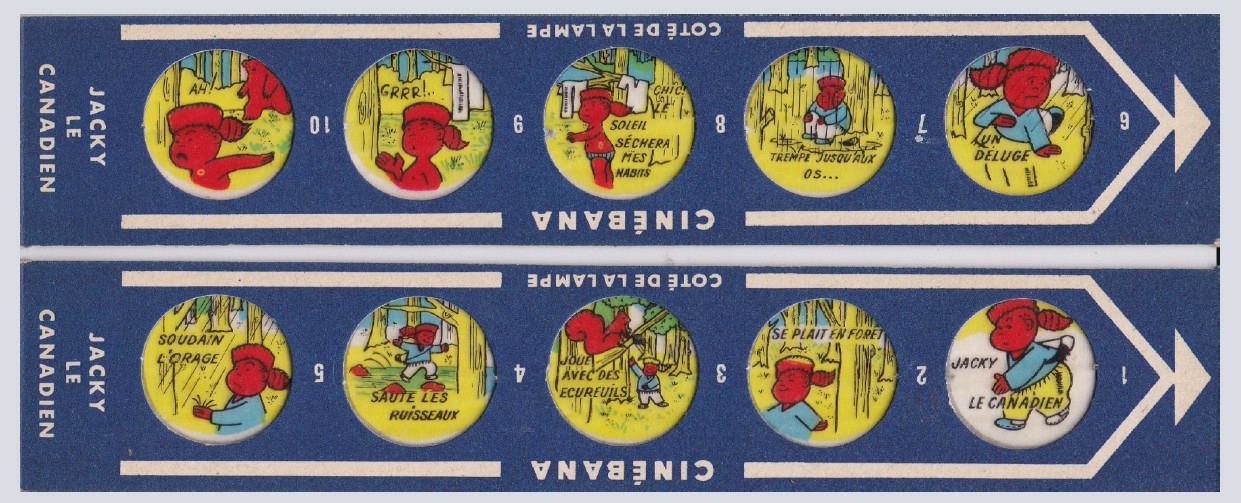

Comme pour la lanterne magique, il fallait introduire les plaques en carton, avec le dessin à l’envers…

… afin que sur le mur qui servait d’écran, il se retrouve à l’endroit

Chaque histoire était composée de quatre cartons et de vingt images. La lanterne était aussi en carton mais les projections, sur le mur de la cuisine, une fois la nuit tombée, me ravissaient.

Le Caïfa disparu dans les années 1970, puis la boulangerie, puis la charcuterie, puis la boucherie, puis la teinturerie. L’imprimerie abrite désormais « Challans je t’aime ». Et à la place de l’épicerie où les clientes échangeaient longuement les potins du quartier, il y a une épicerie tenue par des automates ! Madame Marcetteau doit se retourner dans sa tombe !

© La Maison de l’Histoire, Erick CROIZÉ – 18 décembre 2024